Ausstellung von Philipp Emanuel Eyrich in der Kongresshalle Nürnberg

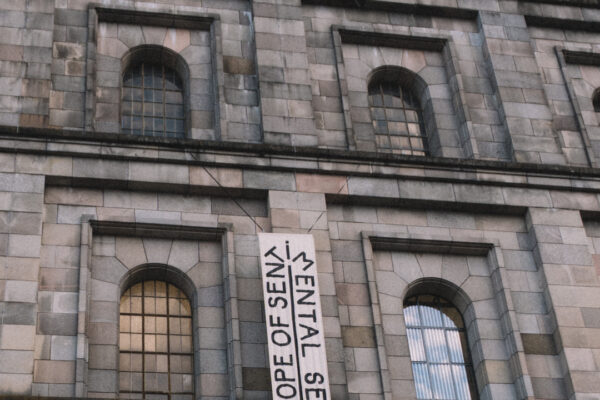

In Hope of Sentimental Seeds

Opening in der Kongresshalle Nürnberg am 14. März 2025

Artist Talk am So. 16. März um 16 Uhr mit Olympia Contopidis

15. März – 16. März: 14:00 – 19:00 Uhr

16. März – 23. März: 14:00 – 19:00 Uhr

Parallel findet eine begleitende Ausstellung in der Galerie Sima statt. (Routenplaner)

Vernissage in der Galerie Sima am 11. März um 18:00 Uhr

15. März – 16. März: 14:00 – 18:00 Uhr

16. März: 14:00 – 18:00 Uhr

Bilder von der Eröffnung

Ausstellung

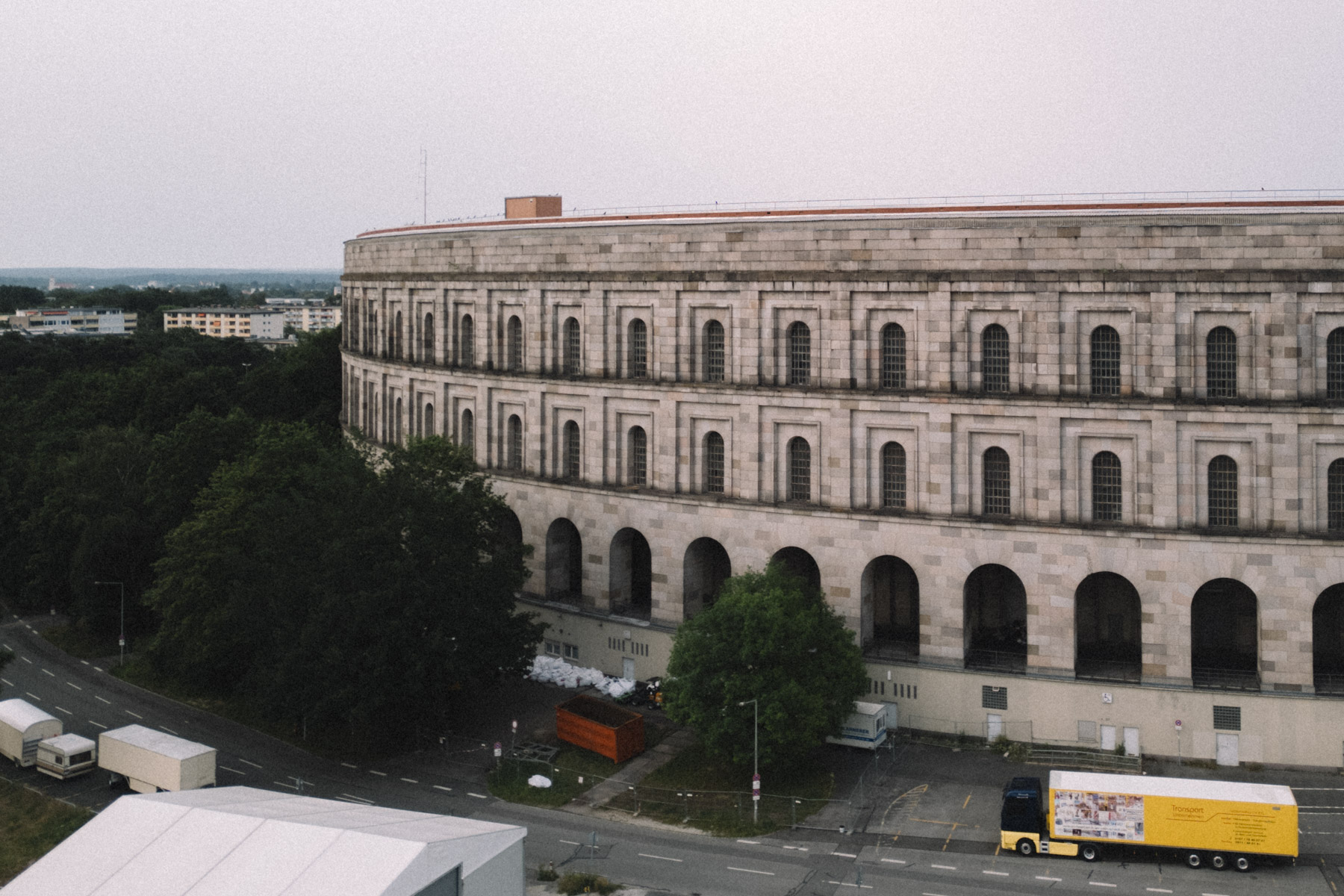

Die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände bildet den räumlichen Rahmen für Eyrichs Ausstellung und ist selbst zentraler Gegenstand seiner künstlerischen Intervention. Als monumentales NS-Relikt steht sie kurz vor umfassenden Renovierungsarbeiten, was Eyrich zu einer „Archivierung des Ist-Zustandes“ motiviert.

Seine vor Ort entstandenen Arbeiten nehmen direkten Bezug auf das Gebäude, seine Materialität und Geschichte. Dieser fast schon archäologische Ansatz manifestiert sich in den „Wallprints“ (Abdrücke von Wandstrukturen), den Lehmabdrücken an der großen Vase (konservierte Bodenstrukturen) und integrierten Fundstücken wie alten Lampen, Backsteinen des Dachstuhls und Schmetterlingsflügeln.

Eyrich thematisiert nicht nur die NS-Vergangenheit, sondern auch die spätere Nutzung als Quelle-Lager, erkennbar in seinen blauen Frottagen, die u.a. auf den blauen Quelle-Aufzug aus den 70ern Bezug nehmen. So entsteht ein vielschichtiges Bild der Gebäudegeschichte.

Der Künstler versteht seine Auseinandersetzung als Beitrag zur notwendigen Öffnung: „Das Gebäude muss geöffnet werden. Das Wissen über dieses Gebäude, wofür es stand, sollte mehr vermittelt werden, muss den Leuten wieder mehr ins Bewusstsein kommen.“ Seine letzte Ausstellung vor der Umgestaltung dokumentiert einen historischen Zwischenzustand des kontroversen Bauwerks.

Die Kongresshalle Nürnberg, Juli 2024

Das Thema „Boden“ fungiert als konzeptionelles Fundament in Eyrichs Ausstellung. Der Künstler betont: „Boden ist für mich eine elementare Sache.“ Er versteht den Boden als existentiellen Handlungsraum des Menschen und gleichzeitig als politisch-gesellschaftliches Symbol.

In seinen Werken thematisiert Eyrich verschiedene Materialien – vom natürlichen Lehm bis zum künstlichen Estrich. Durch Bodenabdrücke konserviert er historische Spuren der Kongresshalle, bevor diese durch Renovierungen verschwinden. Diese dokumentarische Praxis macht den Boden zum Träger von Geschichte und Erinnerung.

Mit „Seeds of Love“ transformiert Eyrich den Boden zum Medium für Wachstum und Zukunft. Die samenhaltigen Lehmklumpen symbolisieren Erneuerung – wenn sie durch Regen aufgelöst werden, können die Samen keimen, eine Metapher für gesellschaftlichen Wandel.

Eyrich bei der Arbeit vor Ort in der Kongresshalle

Eine Materialsprache zwischen Natur und Beton

Eyrichs künstlerische Sprache ist geprägt von einer charakteristischen Materialpalette, die natürliche und industrielle Werkstoffe in spannungsreiche Beziehungen setzt:

Kiefer/Kiefernäste: Biografisch bedeutsam („mein Baum aus meiner Kindheit“), symbolisieren Widerstandsfähigkeit. Verwendet in Installationen wie den Kringeln, den Reichswaldbunkern und im großen Vorhang.

Lehm: Als „erstes bildhauerisches Ur-Medium“ verbindet es Eyrich mit seiner Kindheit. Zentral in den „Seeds of Love“ und der großen Vase mit Bodenabdrücken.

Beton: Repräsentiert „das universelle Material der Gegenwart“. Genutzt für Skulpturen, Abdrücke und Installationen wie das Betonkissen oder die Bunkermodelle, oft im Kontrast zu organischen Materialien.

Edelstahl: Als dauerhaftes, industrielles Material verwendet für tragende Strukturen wie Garderoben, Mobile, Feldbett und Bar, bildet metallischen Kontrast zu organischen Elementen.

Leinentücher/Segel: Mit Bienenwachs gewachste Tücher in Grüntönen tauchen in Vorhängen, im großen Flur und Kohlesegeln auf, verweisen auf Eyrichs Verbindung zum Segeln und symbolisieren Bewegung.

Fundstücke: Vor Ort gefundene Objekte werden zu Trägern der Geschichte des Ortes.

Aluminium: In Gussarbeiten verwendet, um Abdrücke von Gebäudeteilen, Werkzeugen oder natürlichen Formen zu konservieren.

Diese Materialien setzt Eyrich nicht isoliert ein, sondern in dialogischen Beziehungen. Durch Wiederholung und Variation bestimmter Elemente an verschiedenen Stellen entsteht ein zusammenhängendes Gesamtbild, das das Spannungsverhältnis zwischen Natur und menschengemachten Strukturen reflektiert.

Zeitebenen im Gebäude: Spuren, Gegenwart und Transformation

Die zeitliche Mehrdimensionalität ist zentral in der Ausstellung „In Hope of Sentimental Seeds“ und manifestiert sich in drei Ebenen:

Vergangenheit: Eyrich sammelt und transformiert historische Spuren der Kongresshalle – der imposante Dachstuhl und die Backsteine in den Ziegelsäulen sind direkte Zeugnisse der NS-Geschichte und späteren Quelle-Nutzung. „Wallprints“ und Lehmabdrücke konservieren Oberflächenstrukturen, die bald verschwinden werden.

Gegenwart: Die Ausstellung dokumentiert den aktuellen Übergangszustand des Gebäudes als „Archivierung des Ist-Zustands“. Die Edelstahlplatten mit verschwommenen Spiegelungen konfrontieren den Betrachter mit sich selbst: „Wir wollen uns in dem nicht sehen, aber wir sehen uns immer schnell wieder.“

Zukunft: Wachstumsbezogene Werke wie „Seeds of Love“ und die große Vase mit Schilfpflanzen verkörpern Transformation und Erneuerung. Die jungen Kiefern in den „Reichswaldbunkern“ und die von Kindern gestalteten Kohlesegel repräsentieren hoffnungsvolle Perspektiven.

Eyrichs Ansatz ist dabei nicht nostalgisch, sondern transformativ: „Wir können sehr viel aus Geschichte lernen, aber wir müssen weiterdenken können.“ Seine Arbeiten schaffen Verbindungen zwischen historischem Bewusstsein und zukunftsorientierten Handlungsimpulsen.

Philipp Emanuel Eyrich

der an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Ottmar Hörl und Michael Sailstorfer studierte, ist bekannt für seine spannungsreiche Materialsprache. In seinen Werken verschmelzen organische und anorganische Materialien zu komplexen Werken. Seine künstlerische Praxis, die zwischen partizipativer Installation und ortsspezifischer Skulptur steht, zeichnet sich durch die Verwendung traditioneller Materialien wie Lehm, Beton, Bronze und Stahl aus, die er mit innovativen Technologien und Ansätzen verbindet.

Plakat zur Ausstellung

Kontakt

Die Realisierung dieser Ausstellung wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von:

- Kulturamt der Stadt Nürnberg

- Stadt Nürnberg

- zumikon Kulturstiftung

- Firma Jacobi Walter Dachziegel (Bereitstellung mehrerer Tonnen Lehm aus der fränkischen Biberschwanz-

Dachziegelproduktion)

Newsletter